Le film policier traverse toute l'histoire du cinéma. Il caractérise autant la production hollywoodienne que la production française, et à certaines époques les productions anglaise, allemande, scandinave; c'est donc un genre international et protéiforme.

Si les scénarios des films de Hollywood des

années30 à 50 sont étroitement liés à la richesse de la production de romans

policiers (la plupart des films adaptent Raymond Chandler, Dashiell Hammett, ou

James Cain), les sources françaises du genre policier sont à chercher du côté

du roman populaire, qui, des Mystères de Paris à l'Affaire Lerouge, sans

oublier les aventures d'Arsène Lupin ni celles de Fantômas, donnera lieu à des

adaptations cinématographiques dès les années10.

Détectives et mauvais garçons

C'est le Français Victorin Jasset qui lance

le premier héros détective. En s'inspirant des fascicules américains largement

diffusés par la presse populaire, il réalise les Aventures de Nick Carter, un

film à épisodes (1906-1911) annonciateur de la relation étroite qui va

s'établir entre les productions américaine et française, l'une s'inspirant de

l'autre, et inversement, par un jeu de ricochets infini.

Le développement du serial, ou film à

épisodes, est ainsi marqué par la concurrence acharnée que se livrent les

firmes Pathé et Gaumont pendant la guerre de1914-1918. La filiale américaine de

Pathé, rapidement indépendante, lance l'actrice Pearl White avec le feuilleton

consacré aux Mystères de NewYork et aux Exploits d'Elaine (83 épisodes au total

en1915).

Gaumont répond au défi grâce au réalisateur

Louis Feuillade, qui avait lancé le personnage du détective Jean Dervieux,

incarné par René Navarre (le Proscrit, l'Oubliette, la Course aux millions,1912).

En1913, Feuillade adapte la célèbre série de Souvestre et Allain, Fantômas , dans cinq films divisés en épisodes:

Fantômas, Juve contre Fantômas, La mort qui tue, Fantômas contre Fantômas, le

Faux Magistrat; puis il enchaîne avec la série des douze épisodes des Vampires,

suivis de Judex, de la Nouvelle Mission de Judex et de Tih Minh, également en

douze épisodes. Feuillade régnera sur le film à épisodes policier français

jusqu'au début des années20.

Les débuts du policier américain, à

l'exception notable des Exploits d'Elaine, sont plus modestes. On peut

cependant remarquer, au sein de la production de la Biograph, une série de

films de David W. Griffith qui mettent en scène des mauvais garçons dans les

bas-fonds new-yorkais. Le prototype en est Cœur d'Apache (1912), où une tendre

jeune fille (Lillian Gish) aime un musicien pendant que des bandes rivales

s'affrontent.

Mais Griffith ne reste pas longtemps isolé.

Ses contemporains Thomas Ince et Raoul Walsh contribuent à l'émergence du genre

avec respectivement The Gangster and the Girl (1914) et The Regeneration

(1915). Comme l'indique ce dernier titre, le thème dominant de ces films

policiers des années10 est celui de la rédemption: le mauvais garçon renie ses

crimes, et l'histoire s'oriente vers une fin édifiante, dénouement sans rapport

avec l'issue tragique qui couronnera conventionnellement la chasse à l'homme

dans les films ultérieurs.

Le temps des gangsters

La loi sur la prohibition de la

consommation d'alcool est appliquée aux États-Unis de1919 à1933. Tout au long

de cette période, les grandes agglomérations urbaines américaines seront

marquées par les guerres de gangs, que le cinéma parlant va immortaliser. Josef

von Sternberg (les Nuits de Chicago,1927; la Rafle,1928) est, avec Lewis

Milestone (The Racket,1928), à l'origine du genre. Celui-ci trouve sa structure

définitive, au début des années30, à travers trois films: le Petit César

(Little Caesar,1931), de Mervyn LeRoy; l'Ennemi public (1931), de William

Wellman; et surtout Scarface (1932), de Howard Hawks. Trois acteurs issus

du théâtre – ils sont de petite taille, râblés – incarnent des figures

mythiques dont le modèle est Al Capone: Edward G. Robinson (Little Caesar),

Paul Muni (Tony Camonte, dit «Scarface») et James Cagney. Ces personnages

arrogants, à la fois conquérants et autodestructeurs, ont tous une relation

névrotique à leur mère, trait que l'on retrouve par la suite dans de nombreux

films du genre, comme L'enfer est à lui (White Heat,1949, de Raoul Walsh), où

James Cagney interprète à nouveau un gangster psychopathe, Cody Jarrett.

Cependant, le contexte moralisateur de la

prohibition pousse bientôt le cinéma américain à mettre en avant le personnage

du policier – comme, vingt ans auparavant, Feuillade avait substitué au bandit

Fantômas le justicier moral Judex. Mais les représentants de la loi sont

souvent contraints, sous peine d'inefficacité, d'utiliser les mêmes méthodes

que les criminels... Les interprètes sont d'ailleurs interchangeables: James

Cagney, «ennemi public» dans le rôle-titre du film de William Wellman, devient

policier dans les Hors-la-loi de William Keighley (1935); dans Guerre au crime

(1936), Edward G. Robinson, policier camouflé en membre d'une bande, abat

Humphrey Bogart, véritable bandit; dans Key Largo (de John Huston,1948), le

même Robinson, authentique gangster cette fois, est abattu par Bogart devenu

policier.

Dans l'ensemble, les films policiers

américains des années30 affirment le lien entre criminalité et crise de la

société: ainsi Rue sans issue (William Wyler,1937) ou les Anges aux figures

sales (Michael Curtiz,1938).

De Maigret à Pépé le Moko

À la même époque, le cinéma français adapte plus sagement Gaston Leroux et Georges Simenon. En1931, Marcel L'Herbier aborde le parlant en mettant en scène Rouletabille, le héros de Gaston Leroux, dans le Mystère de la chambre jaune et le Parfum de la dame en noir, avec Roland Toutain dans le rôle du journaliste-enquêteur intrépide. C'est Jean Tarride qui, le premier, porte à l'écran le personnage de l'inspecteur Maigret (interprété par son père, Abel) dans le Chien jaune (1932); Maigret sera ensuite joué par toute une pléiade d'acteurs: Pierre Renoir, dans la Nuit du carrefour de son frère Jean (1932); Harry Baur, dirigé par Julien Duvivier dans la Tête d'un homme (1932); Albert Préjean, qui incarne un Maigret assez inattendu, imberbe, svelte et sportif (Picpus,1942; Cécile est morte,1943; les Caves du Majestic,1944); enfin Jean Gabin (notamment dans Maigret tend un piège,1958, de Jean Delannoy), avant Jean Richard, Jacques Debary et Bruno Cremer, qui incarneront le célèbre inspecteur pour les écrans de télévision.

Georges Simenon

De toute la production française des années30,

riche en films policiers et en figures de gangsters, il faut retenir Pépé le

Moko (1937), où Gabin incarne un chef de bande dans la casbah d'Alger. Réalisé

par Julien Duvivier, avec des dialogues de Henri Jeanson, Pépé le Moko

aura un tel succès qu'il sera imité deux fois par Hollywood (Algiers, de

John Cromwell, avec Charles Boyer, en1938; Casbah, de John Berry, en1948),

avant d'être parodié par les Italiens (Toto le Moko, de Carlo Bragaglia,1949).

L'essor du film noir

Dans

les années40 naît le «film noir», dominé par le personnage du «privé» et

caractérisé par une certaine intériorisation de la lutte entre la loi et le

crime, entre le bien et le mal: au cœur du drame, le détective privé – dont

Philip Marlowe, héros des romans de Chandler, incarné par Humphrey Bogart, fait

figure de modèle – s'interroge aussi bien sur les mobiles profonds du

gangstérisme que sur le sens de son rôle de justicier.

Humphrey Bogart, dans le rôle de Philip Marlowe

Après

le Faucon maltais (1941, tiré du

roman de Dashiell Hammett) de John Huston, des films comme Adieu ma belle

(Edward Dmytryk,1944), le Grand

Sommeil (Howard Hawks,1946), Laura

(Otto Preminger,1944), Assurance sur la mort (Billy Wilder,1944), la

Dame du lac (Robert Montgomery,1947) consacrent un genre marqué par un certain

cynisme du récit, l'ambiguïté morale des personnages, la présence de

personnages féminins troubles et maléfiques. Le film noir témoigne aussi

volontiers de l'émergence d'une voix subjective, celle du détective ou de l'un

des protagonistes. Ce trait accentue la tonalité nostalgique, commune à tous

les films noirs. L'ambivalence du bien et du mal culmine dans les derniers

films policiers américains de Fritz Lang (la Cinquième Victime,1956;

Invraisemblable Vérité,1956) comme chez Alfred Hitchcock (l'Inconnu du

Nord-Express,1951).

Par la suite, aux États-Unis, le genre

accentue la violence de l'action et resserre les liens entre crime et société

(l'Enfer de la corruption, d'Abraham Polonski,1948). Le gangstérisme y

reproduit, sous un mode dévoyé, l'activité économique normale et les

comportements sociaux autorisés: dans la Femme à abattre (1951), de Bretaigne

Windust et Raoul Walsh, une société du crime gère des meurtres commandés comme

des services; Traquenard (1958), de Nicholas Ray, met en scène un avocat

corrompu employé par la pègre de Chicago. Nombre de films montrent la police

infiltrée par des mafias plus ou moins puissantes.

La postérité du genre à Hollywood

Alors que Samuel Fuller signe, au long de

quarante années de carrière, une dizaine de films d'une vigueur et d'un lyrisme

exceptionnels (le Port de la drogue,1953; les Bas-Fonds new-yorkais,1961; Sans

espoir de retour,1989), des réalisateurs d'origine européenne viennent enrichir

la tradition: ainsi Roman Polanski (Chinatown,1974) et Wim Wenders, dont

Hammett (1982) est un hommage au genre et à l'un de ses auteurs fétiches.

Trois réalisateurs d'origine italienne vont

marquer de leur empreinte le film policier américain des années70 et 80:

Francis Ford Coppola, qui adapte le roman de Mario Puzo consacré à la saga des

Corleone (le Parrain,1971); Sergio Leone, qui rend à son tour hommage au genre

avec Il était une fois en Amérique (1984), vaste fresque du gangstérisme des

années30; Martin Scorsese, qui fait preuve d'un brio indéniable, de Taxi Driver

(1976) aux Affranchis (1990), en passant par Raging Bull (1979). Abel Ferrara,

lui, poussera au noir l'analyse de la décadence de la société en filmant le

trafic d'héroïne et la guerre des gangs sans la moindre complaisance (le Roi de

NewYork,1990; Bad Lieutenant,1992).

Dans les années80, la nouvelle mythologie

du film policier américain est marquée par la figure de Clint Eastwood – acteur

de western découvert par Sergio Leone –, qui prête son visage émacié et son

sourire ironique au personnage de l'inspecteur Harry (l'Inspecteur Harry, de

Don Siegel,1971; le Retour de l'inspecteur Harry, qu'Eastwood réalise lui-même

en1983).

Une tradition toujours vivante

En France, la période de la guerre est dominée par les adaptations de Georges Simenon (les Inconnus dans la maison, de Henri Decoin,1942) et de Stanislas André Steeman (L'assassin habite au 21, de Henri Georges Clouzot,1942).

L'après-guerre voit le succès de Quai des Orfèvres (1947), nouvelle adaptation de Steeman par

Clouzot, avec Louis Jouvet dans le rôle de l'inspecteur Antoine, tandis que

Julien Duvivier réalise des œuvres fortement teintées de pessimisme (Panique,1947,

d'après les Fiançailles de M. Hire, de Simenon).

Deux films vont avoir une influence

profonde sur le cinéma français des années50 et 60: Touchez pas au grisbi

(1953), dans lequel Jacques Becker offre à Jean Gabin un rôle à sa mesure, et

Du rififi chez les hommes (1954), réalisé par Jules Dassin. Parallèlement, un

acteur américain adopté par Paris, Eddie Constantine, va incarner Lemmy

Caution, l'agent du FBI des romans de P. Cheyney: la Môme vert-de-gris (1952),

Cet homme est dangereux (1953), Les femmes s'en balancent (1954).

Si la Nouvelle Vague française apporte sa contribution au genre policier – avec certains films de Jean-Luc Godard (d' À bout de souffle ,1960, à Alphaville,1965), de François Truffaut (de Tirez sur le pianiste,1960, à Vivement dimanche!,1983) et de Claude Chabrol (de Scandale,1967, à Poulet au vinaigre,1985) –, le grand réalisateur français des années60 et 70 est assurément Jean-Pierre Melville, que son admiration pour le cinéma américain inspire dès Bob le flambeur (1956).

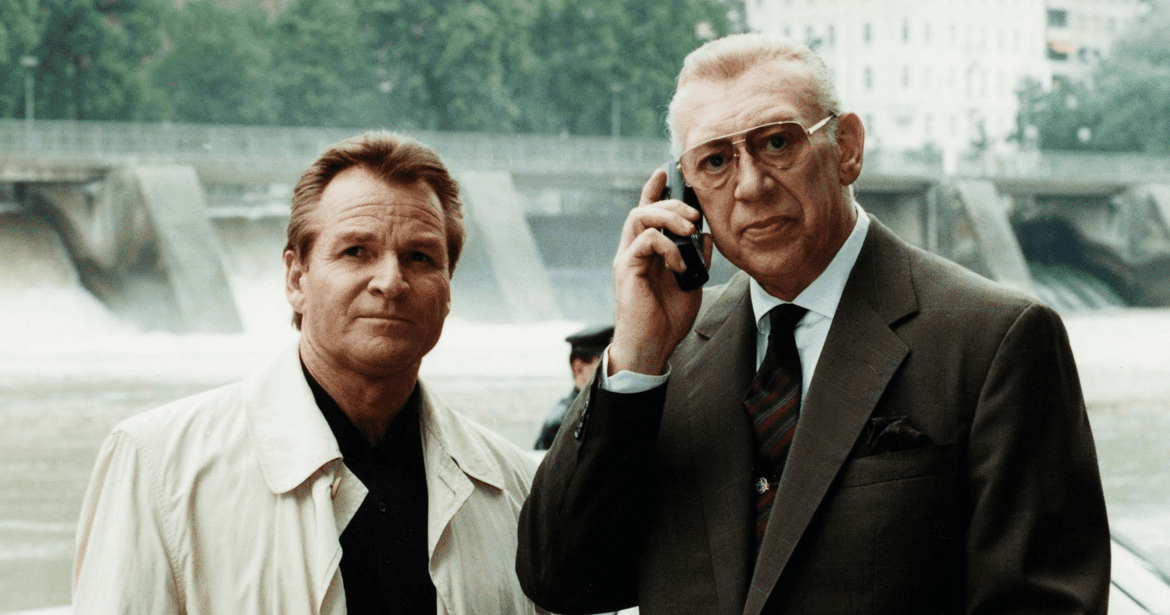

Le succès public du Doulos (1962) et du Deuxième Souffle (1966) lui permettra d'épurer son style jusqu'à l'abstraction du Samouraï (1967) et d'Un flic (1972), interprétés par Alain Delon.

L'héritier le plus direct de Jean-Pierre

Melville est sans doute Alain Corneau, qui met en scène Yves Montand dans une

série remarquée (Police Python 357,1976; la Menace,1977; le Choix des armes,1981),

mais il appartient à Bertrand Tavernier d'avoir renouvelé les adaptations de

Simenon (l'Horloger de Saint-Paul,1974) et, plus encore, d'avoir retrouvé une

certaine fidélité documentaire, loin des stéréotypes du policier commercial,

avec L 627 (1992), sur la brigade des stupéfiants.

Commentaires

Enregistrer un commentaire