L'esclavage est une institution sociale qui fait de certains êtres humains des marchandises, ou, comme le dit Aristote, «une sorte de propriété animée». Le propriétaire possède son esclave comme un bien ou une chose, et peut exiger de lui travail et autres services sans aucune restriction. Il peut lui refuser la liberté d'agir et de se déplacer. Il a le droit de séparer les membres d'une même famille et de refuser un mariage. L'esclavage est donc un rapport de domination fondé sur la menace et la violence.

L'institution esclavagiste: fondements et critiques

Dès l'Antiquité, des fondements théoriques

et économiques de l'esclavage sont exposés, mais aussi critiqués. Platon

recommande, dans les Lois, de ne pas réduire d'autres Grecs en esclavage;

Aristote, dans sa Politique, justifie ainsi l'esclavage: «Il y a dans l'espèce

humaine des individus aussi inférieurs aux autres que le corps l'est à l'âme ou

que la bête l'est à l'homme; ce sont les hommes chez qui l'emploi des forces

corporelles est le meilleur parti qu'on puisse en tirer. Ces individus sont

destinés par la nature elle-même à l'esclavage, parce qu'il n'y a rien de

meilleur pour eux que d'obéir.» Pour Aristote, «la guerre est en quelque sorte

un moyen légitime d'acquérir des esclaves» ; elle est en effet alors couramment

pratiquée dans le but d'obtenir des esclaves, même à l'encontre d'autres Grecs;

ainsi les jeunes Spartiates se livraient-ils à la cryptie, sorte de chasse aux

ilotes.

Les esclaves, en Grèce comme à Rome, n'ont

aucun statut juridique; cependant, devant les tribunaux grecs, les esclaves

pouvaient être soumis à la torture afin de confirmer les dires de leur maître.

Les propriétaires d'esclaves avaient pour objectif la production, et d'ores et

déjà Aristote considérait l'institution esclavagiste comme une façon commode de

produire des biens, à défaut de machines perfectionnées: «Si chaque instrument

pouvait, sur un ordre donné, travailler de lui-même, si les navettes tissaient

toutes seules, si l'archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se

passeraient d'ouvriers et les maîtres d'esclaves.»

Les Spartiates poussent à son extrémité

cette justification de l'esclavage par la nécessité économique, puisque toute

activité productive est interdite aux homoioi ou «égaux» qui constituent la

classe des hommes libres de Sparte.

Dans l'Économique, Xénophon affirme que ce

n'est que pour s'attacher les bons esclaves qu'on peut leur permettre d'avoir

des enfants; cela coûte trop cher de nourrir des enfants pendant de longues

années, aussi préconise-t-il d'acquérir des esclaves adultes.

De même, à Rome, Caton, dans le De re

rustica, donne des préceptes d'économie aux propriétaires d'esclaves afin

qu'ils organisent au mieux le travail de la terre par leurs esclaves.

Mais face à ces justifications économiques,

d'autres philosophes de l'Antiquité critiquent l'esclavagisme. Ainsi, Sénèque,

dans ses Lettres à Lucilius, lance-t-il cette sentence: «Veux-tu bien te dire

que cet être que tu appelles ton esclave est né de la même semence que toi;

qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme

toi. Tu peux le voir libre comme il peut te voir esclave… Avise-toi donc de

mépriser un homme dont la condition peut devenir la tienne, au moment où tu lui

marques ton mépris.» Cicéron, lui, invite à bien traiter les esclaves – «il

faut exiger du travail mais leur donner un juste salaire» (Traité des devoirs) –

sans remettre en cause l'institution elle-même.

La morale chrétienne n'apporte pas la fin

de l'esclavage. Saint Paul y verra une sorte de domination patriarcale, et

saint Augustin un instrument de pénitence. Cependant, le christianisme invite à

reconnaître aux esclaves la possibilité de se marier et de fonder une famille.

En outre, affranchir des esclaves est, dès les Mérovingiens, considéré comme un

acte de piété. Ces changements sociaux contribuent à modifier le rôle

économique de l'esclavage en Occident.

Pour les théologiens, les Noirs sont les

descendants de Cham, le fils impie de Noé, et ils sont ainsi marqués par la

malédiction divine. Les bulles papales des 3 et 4mai1492 (donc avant que Colomb

n'aborde dans le Nouveau Monde) précisent: «Les païens et les infidèles ne

possèdent légitimement ni leurs terres ni leurs biens, et les fils de Dieu ont

le droit de les leur enlever.» Avec les grandes découvertes, ces bulles sont

des encouragements à déporter des populations et à les réduire en esclavage;

nombre de théologiens s'attachent à prouver l'infériorité des indigènes du

Nouveau Monde ou des Noirs par des considérations sur leur absence d'âme ou la

date de leur création selon la Genèse: le cinquième jour avec les animaux, ou

le sixième jour avec les hommes. L'alibi de l'esclavage est alors la

christianisation, qui l'emporte sur les considérations économiques chez les

Espagnols – ce qui ne sera jamais le cas chez les Français, les Britanniques ou

les Hollandais –, mais qui reste sous-tendu par des conceptions racistes.

Ainsi, pour Ginès de Sepulveda, les «barbares du Nouveau Monde […] sont aussi

inférieurs aux Espagnols en sagesse, en intelligence, en vertu et en humanité

que le sont les enfants par rapports aux adultes […] et il y a autant de

différence entre eux qu'entre des sauvages et des gens civilisés […] je dirais

même qu'il y en a presque autant qu'entre des singes et des hommes «(Traité sur

les justes causes de la guerre contre les Indiens,1547).

L'économie coloniale, qui devient

rapidement la pourvoyeuse de l'Occident en or, argent et sucre notamment, se

structure grâce à l'importation massive d'esclaves. Cependant, la religion

reste le motif invoqué pour la colonisation; dès l'articleIer de l'édit de

fondation de la Compagnie des Indes occidentales (1664), il est dit que «le but

de l'établissement des colonies est la gloire de Dieu, en faisant connaître la

vraie foi aux indigènes…» Quelque vingt ans plus tard, le Code noir avance à la

fois des justifications religieuses et économiques. Les esclaves sont des

«êtres meubles» (art. 44) qui sont déclarés biens immeubles (art. 48) au même

titre que les fabriques et plantations où ils travaillent. Ils n'ont aucune

existence civile et ne peuvent se constituer parties civiles (art. 31), bien

qu'ils aient le droit de porter plainte contre leurs maîtres si ces derniers

les nourrissent mal (art. 26). S'il est imprécis sur les droits et la place

réelle de l'esclave, le Code noir définit en revanche très précisément les

sanctions à appliquer aux fugitifs: une oreille coupée à la première tentative,

les jarrets taillés à la deuxième, la décapitation à la troisième.

En1788 naît la Société des amis des Noirs,

autour de Brissot, de Condorcet et de La Fayette. Au départ, la Société demande

l'abolition radicale de l'esclavage, mais dès1790, elle ne cherche plus qu'à

mettre fin progressivement à l'esclavagisme, et prône des moratoires, jusqu'à

soixante-dix ans, pour son abolition; il s'agit de faire travailler librement

les Noirs, afin de ne pas mettre à bas l'édifice économique des colonies. La

critique issue des Lumières ne la conduit donc pas à proposer une libération

immédiate et inconditionnelle des esclaves; influencée par les idées des

physiocrates, la Société des amis des Noirs reste en effet convaincue de la

supériorité du gouvernement des Blancs, et propose même d'étendre la

colonisation à l'Afrique elle-même.

Pour Hegel, la lutte entre le maître et

l'esclave est l'un des moteurs de l'histoire et de l'évolution de l'humanité;

cela ne peut que déboucher sur le contrat social qui, selon lui, mettra fin à

la misère du monde. Cet aspect de l'opposition dialectique entre maîtres et

esclaves est repris par Marx dans son analyse de la lutte des classes comme

moteur de l'histoire, et de la succession des différents modes de production,

l'esclavagisme étant l'un des plus archaïques. Mais Marx ajoute une analyse

économique de l'esclavage: «L'esclave ne vend pas son travail au maître, non

plus que le bœuf ses services aux paysans. L'esclave est vendu une fois pour

toutes, et son travail est compris dans le marché […]. Il est marchandise; mais

le travail n'est point sa marchandise.» Ainsi, «l'esclavage direct est le pivot

de notre industrialisme actuel aussi bien que les machines, le crédit, etc.

Sans esclavage, vous n'avez pas de coton, sans coton vous n'avez pas

d'industrie moderne». Marx voit dans la persistance de l'esclavage dans la

société duXIXe siècle la façon la plus rapide pour les capitalistes d'assurer

une accumulation de capital.

L'histoire de l'esclavage

L'esclavage a existé aussi bien en Asie

dans les tribus nomades de pasteurs, en Amérique du Nord dans les sociétés

d'Indiens chasseurs, en Scandinavie chez les marins, que dans des sociétés

sédentaires fondées sur l'agriculture. Dans ce dernier cas, les esclaves sont

considérés comme une force de production irremplaçable. De telles sociétés,

notamment l'Empire romain et le vieux Sud des États-Unis, sont quelquefois

désignées sous le nom de sociétés d' «esclavage commercial», par opposition aux

«sociétés d'esclavage personnel», où les esclaves sont principalement utilisés

à des fins domestiques, notamment comme serviteurs ou concubines; ce dernier

type d'esclavage a été fortement implanté dans les pays du Moyen-Orient, en

Afrique et en Chine. Cependant, les deux formes coexistent, et dans l'Empire

romain comme aux États-Unis, les esclaves étaient contraints de se soumettre

aux exigences sexuelles de leurs maîtres; c'est ce que montrent le Satyricon –

où Pétrone met en scène un esclave soumis aux exigences sexuelles de son maître

comme de sa «patronne» – pour Rome, et les innombrables cas de viols d'esclaves

aux États-Unis.

L'économie de profit a beaucoup contribué à

développer l'emploi de la force de travail servile. La canne à sucre porte la

lourde réputation d'avoir été génératrice d'esclavage, en Iraq dès le VIIesiècle,

dans les îles de l'Atlantique et en Amérique à partir du XVIesiècle; l'économie

de plantation a provoqué les plus gros transferts de main-d'œuvre de toute

l'histoire, au détriment des Noirs d'Afrique. Les mines, de l'argent du

Laurion, exploité par Athènes au Vesiècleav.J.-C., à l'or des Achantis du Ghana

au XVIIIesiècle, ont aussi utilisé de grandes quantités d'esclaves.

L'esclavage dans l'Antiquité

Les codes juridiques de Sumer prouvent que l'esclavage existait dès leIVe millénaire av. J.-C. Le symbole sumérien correspondant au terme «esclave», en écriture cunéiforme, signifie «étranger», ce qui indique une origine essentielle: les premiers esclaves étaient probablement des prisonniers de guerre. Mais dans l'Égypte antique apparaît un phénomène que l'on retrouvera jusque dans l'Europe chrétienne: des hommes se vendent comme esclaves ou vendent leur femme et leurs enfants afin de payer leurs dettes.

La société antique dépend étroitement du

travail servile, et les maîtres détiennent des droits absolus sur leurs

esclaves. Au Proche-Orient, ceux-ci, tant masculins que féminins, sont

reconnaissables à leur crâne rasé.

Le Code d'Hammourabi, roi de Babylone au

XVIIIesiècleav.J.-C., comprend de nombreuses lois s'appliquant aux esclaves.

Ceux-ci ont le droit de posséder des biens, de faire des affaires et d'épouser

des femmes libres. La manumission – affranchissement prononcé officiellement

par le maître – est possible soit par l'achat de la liberté, soit par

l'adoption. Néanmoins, l'esclave est toujours considéré comme un objet et une

marchandise. Le code des Hittites, appliqué en Asie occidentale de1800 à1400av.J.-C.,

reconnaît, lui, que l'esclave est un être humain, même s'il appartient à une

classe inférieure.

Les Hébreux sont asservis par les Égyptiens

durant la seconde moitié duIIe millénaire av. J.-C.: dans la Bible, le livre de

l'Exode relate que les Égyptiens maintiennent les Hébreux «en esclavage, les

obligeant à manier la brique et le mortier ainsi qu'à rendre divers services

dans les champs. Quels que soient les travaux effectués, ils les traitent avec

dureté». Cependant, nulle part dans l'Ancien Testament il n'apparaît de

critiques ouvertement dirigées contre l'esclavagisme, les Hébreux adhérant

eux-mêmes à ce système; tout au plus, chez ces derniers, l'esclavage, situation

provisoire, ne peut-il dépasser une période de sept ans.

Dans la vallée de l'Indus, les premiers

documents prouvant l'existence de l'esclavage coïncident avec l'invasion

aryenne, vers1500av.J.-C.

En Perse, le nombre d'esclaves augmente par

reproduction naturelle et grâce aux conquêtes militaires: les victoires perses

sur les îles de la mer Égée, Chio, Lesbos et Ténédos, ont pour conséquence

l'asservissement de populations entières.

Dans la société hellénique

L'esclavage fait partie intégrante de

l'histoire de la Grèce probablement dès1200av.J.-C. Les guerres, la piraterie

(jusqu'à son éradication au Ve siècle av. J.-C.) et les tributs dus par les

pays vaincus constituent pour les Grecs les principales sources d'esclaves. Les

marchands d'esclaves se fournissaient essentiellement en Thrace, Carie et

Phrygie. Les débiteurs insolvables pouvaient être vendus comme esclaves, le

prix de la vente revenant au créancier; c'est Solon qui interdit cette dernière

pratique à Athènes. Sur les marchés d'Athènes, de Rhodes, de Corinthe et de

Délos, un millier d'esclaves changent de mains en un après-midi. Au terme d'une

bataille importante, ce sont plusieurs milliers de prisonniers de guerre qui

deviennent esclaves.

Si les esclaves ruraux et les esclaves

d'État, travaillant notamment à construire les routes, sont quelquefois traités

de façon inhumaine, la situation des esclaves employés dans les mines est

encore moins enviable: enchaînés, fouettés, ils sont obligés de travailler sous

terre dans d'épouvantables conditions. Les esclaves domestiques, ou artisans,

ceux qui occupent des situations administratives inférieures ou encore les

esclaves d'État servant dans les temples sont traités avec plus de clémence.

Un esclave s'affranchit en achetant sa

liberté, en la recevant en récompense de ses services, ou en legs après le

décès de son maître. Le quasi légendaire Ésope, l'auteur des Fables, passe pour

un esclave grec affranchi au VIesiècleav.J.-C.

On estime qu'une cité comme Athènes

comptait, au temps de sa splendeur, environ 200000 personnes libres (deux tiers

de citoyens et leurs familles, un tiers de métèques), contre environ 300000

esclaves. Quelques révoltes d'esclaves émaillent l'histoire de la Grèce

antique, comme celle des ilotes en464av.J.-C. à la suite d'un tremblement de

terre: le désordre qui s'ensuivit leur permit de secouer le joug spartiate.

À Rome

À l'époque romaine, les guerres puniques,

la guerre des Gaules et bien d'autres conflits jettent sur le marché une énorme

quantité d'esclaves. Dès le Ier siècleav.J.-C. apparaît une sorte d'esclavage

rural: des équipes entières travaillent dans d'immenses propriétés, dépourvues

de tout contact avec leurs maîtres. En 167av.J.-C., Plutarque note qu'en une

seule journée 150000 esclaves ont été vendus sur un seul marché. La Syrie, la

Galatie, l'Afrique du Nord et la Gaule constituent les régions qui satisfont le

mieux les besoins de ce système. Le pouvoir détenu par les maîtres est

pratiquement illimité, et le traitement infligé aux esclaves réellement

barbare. De telles conditions de vie, alliées à la supériorité numérique des

esclaves sur les hommes libres, génèrent inévitablement des révoltes, telle

l'insurrection fomentée par l'esclave thrace Spartacus en73av.J.-C. Au début de

l'ère chrétienne, les esclaves sont cependant moins systématiquement

maltraités; ils vivent souvent mieux que les Romains libres réduits à la

misère, et certains d'entre eux occupent même des situations importantes dans

les affaires ou dans les bureaux du gouvernement impérial.

L'esclavage dans le monde médiéval

On estime que l'Europe carolingienne

comptait environ 20% d'esclaves; l'Église en possédait elle-même un grand

nombre, à l'image du théologien Alcuin qui utilisait quelque vingt mille

esclaves dans ses quatre abbayes. On parle de mancipia, servi et ancillae, mots

latins qui désignent les esclaves de l'un ou l'autre sexe, dans les

descriptions de biens appartenant aux grands domaines ruraux, et l'on distingue

les tenures «ingénuiles», confiées à des hommes libres, des tenures serviles,

confiées à des esclaves.

Dans l'Espagne wisigothique, au VIesiècle,

si l'affranchissement personnel des esclaves est recommandé, c'est à la

condition qu'ils demeurent, par contrat, comme force de travail sur les biens

qu'ils cultivent. Les esclaves ruraux se transforment ainsi progressivement en

colons ou en métayers employés sur de grandes propriétés. Cependant, ce

changement de statut est plus formel que réel: les métayers doivent

perpétuellement de l'argent à leur propriétaire et restent attachés à la terre

qu'ils travaillent afin de rembourser leurs dettes.

Ainsi, dans l'Occident chrétien, le servage

se substitue peu à peu à l'esclavage. En théorie, à la différence de l'esclave,

le serf appartient à la terre et non au maître, et il est tenu de fournir une

redevance au seigneur, sous forme de journées de travail sur les terres de ce

dernier ou d'impôts divers en nature. En échange, le seigneur lui promet

protection sur l'étendue de son domaine et la possibilité de cultiver un lopin

de terre lui permettant d'assurer sa subsistance.

Dans l'Empire byzantin, l'esclavage se

poursuivra sans qu'on lui oppose de résistance: les esclaves sont souvent

utilisés comme employés et travaillent également sur les domaines

ecclésiastiques.

Au

Moyen-Orient, l'esclavage est déjà une institution ancrée dans les mœurs avant

Mahomet (VIIesiècle), et l'islam ne tente pas de mettre un terme à cette

situation. Le Coran, pas plus que la Bible, ne condamne l'esclavage, même s'il

milite en faveur d'un traitement humain. Aussi affranchir un esclave est-il

jugé comme un acte digne d'éloges.

Soliman II le Magnifique reçoit Barberousse

Toutefois, l'immensité de l'empire

islamique et l'interdiction de réduire un musulman ou un «protégé de l'islam»

en esclavage conduisent à importer de grandes quantités d'esclaves, nécessaires

à l'armée ou à la production, à l'administration parfois, sans oublier la

«traite des Blanches» pour fournir les harems. L'Europe occidentale fournit des

Slaves capturés au-delà de l'Elbe; d'Asie viennent des Turcs qui vont jouer un

grand rôle dans l'histoire de l'islam. L'Afrique noire fournit chaque année des

contingents de plusieurs milliers d'esclaves, qui transitent par les ports de

la mer Rouge, ceux de l'océan Indien, et par le Sahara. L'une des plus

importantes révoltes d'esclaves est celle qui, en Iraq, se déroula de 869 à

883, et qui mit fin à l'exploitation massive des Noirs dans le monde arabe.

Les conflits entre chrétiens et musulmans

en Méditerranée – de l'Espagne au Proche-Orient (Reconquista, croisades,

guerres navales) – conduisent à l'asservissement de nombreux prisonniers de

guerre; le plus souvent, il s'agit d'un excellent moyen d'obtenir leur rachat

par l'adversaire.

Le servage en Russie

Dans l'empire des tsars, à côté des

esclaves proprement dits et des paysans libres émerge une catégorie d' «hommes

loués» et d' «hommes endettés», qui s'engageaient à travailler pour les

propriétaires de la terre. En droit, il était formellement interdit de vendre

comme esclave un serf sous peine d'amende. Cependant, le recensement de1571

consacre l'assujettissement formel des serfs russes à leur seigneur: désormais,

les serfs sont inscrits dans les listes contributives au nom de leur seigneur

et non plus à celui de leur commune, ce qui montre que la frontière entre

servage et esclavage n'est pas hermétique, la distinction théorique et

juridique pouvant être abolie dans les faits.

La traite des Noirs d'Afrique

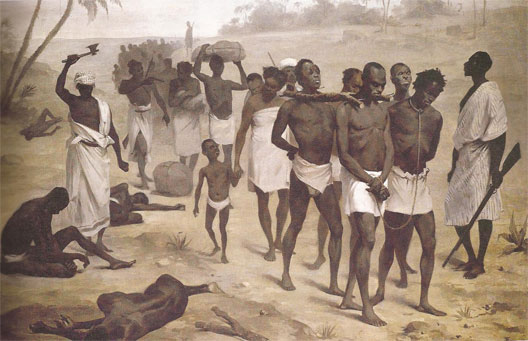

Embarquement d'esclaves pour les colonies américaines

La production de sucre au Levant espagnol

et dans les îles de l'Atlantique, comme les Canaries, commence à concurrencer,

au XVesiècle, celle de Venise à Chypre, que complètent des importations en

provenance du monde musulman. Le sucre devient ainsi un produit de plus large

consommation: les Portugais développent sa production à l'aide de capitaux,

dont une partie vient de l'Europe du Nord, marché de plus en plus important. La

demande d'esclaves africains commence, dès le milieu du XVesiècle, le long des

côtes atlantiques qu'explorent les Portugais. La première vente d'esclaves

africains en Occident date de1444 et se déroule au Portugal, à Lagos. Les

Portugais organisent autour de l'île de São Tomé et du comptoir de

Saint-Georges-de-la-Mine un fructueux trafic; les esclaves sont vendus aussi

bien à des souverains africains, qui les emploient dans les mines ou les

plantations, qu'à des Européens qui les transportent vers la péninsule

Ibérique. En1472, les Cortes de Lisbonne demandent à la Couronne de réserver

ces importations aux besoins des plantations portugaises.

La demande de main-d'œuvre est

considérablement accélérée à la suite de la conquête des Amériques par les

Espagnols et les Portugais, mais elle est également une conséquence de

l'achèvement de la Reconquista. En effet, les musulmans chassés de la péninsule

Ibérique s'enfuient avec les esclaves qu'ils utilisaient dans leurs

plantations, ce qui crée une pénurie subite de main-d'œuvre. Quant aux juifs,

expulsés eux aussi d'Espagne en1492, certains s'établissent bientôt aux postes

relais des compagnies négrières, pour le compte desquelles ils participent à

l'organisation du trafic.

Dans

un premier temps, la conquête se traduit par le quasi-asservissement de

populations entières d'indigènes, au Pérou et en Amérique centrale. Au début du

XVIesiècle, Hernán Cortés fait allusion au grand nombre d'esclaves indigènes

rassemblés et vendus dans la capitale du Mexique. Cependant, l'encomienda et le

repartimiento, systèmes de travail forcé institués par les conquistadores, se

révèlent peu satisfaisants. Les Espagnols découvrent bientôt que, à cause de

leur vulnérabilité aux maladies européennes, les Indiens ne constituent pas une

main-d'œuvre idéale. D'autre part, comme ils vivent dans leur propre pays,

révoltes et fuites s'en trouvent facilitées. Les Indiens tentent ainsi, au

début, de s'opposer par la force à ceux qui entreprennent de les priver de leur

liberté. Mais lorsque, domptés, ils subissent d'énormes pertes dans les mines

d'or et d'argent, une partie de l'opinion européenne s'émeut, notamment parmi

le clergé régulier. Ainsi, les réformes humanitaires prônées par le dominicain

Las Casas finiront par alléger les souffrances des Indiens. Mais les

esclavagistes, après avoir réduit la population amérindienne dans une

proportion sans aucun doute considérable, même si le chiffre est controversé,

se tournent vers l'Afrique. Las Casas lui-même prône la traite des Noirs afin

de sauver les indigènes d'Amérique, ce qui montre la complexité des enjeux.

Bartolomé de Las Casas

Un fructueux trafic

Sélectionnés en raison de leur jeunesse et

de leur vigueur, les Africains qui parviennent à survivre aux traversées

maritimes sont généralement capables de travailler quelques années. Les

Portugais et les Espagnols se réservent, dans un premier temps, le monopole

d'État du trafic entre côtes africaines et américaines, le premier asiento

(contrat avec une compagnie) datant de1528. Mais ils sont vite concurrencés par

les Hollandais, les Français et les Anglais qui, à leur tour, recherchent à la

fois la main-d'œuvre pour leurs plantations et les profits du trafic

esclavagiste transatlantique.

C'est au XVIIIe siècle que le «commerce

triangulaire» connaît son apogée: les navires quittent les ports négriers – en

France, ce sont Nantes, surtout, ainsi que Bordeaux, LaRochelle et Le Havre – à

destination de l'Afrique, chargés de présents sans grande valeur mais aussi de

fusils qui seront échangés contre les esclaves; ils prennent livraison de leur

marchandise humaine dans des comptoirs comme celui de l'île de Gorée, au large

de Dakar, puis font voile vers la Guyane, les Antilles et l'Amérique du Nord où

il vendent ceux des esclaves qui ont survécu à la traversée; enfin, ils

reviennent vers l'Europe chargés de marchandises diverses (coton, tabac,

café…). Le trafic triangulaire est d'un énorme rapport, et la concurrence est

très forte. Les négriers sont les véritables maîtres de ce trafic: ils tiennent

à leur merci aussi bien les Africains que les planteurs, qui réclament une

main-d'œuvre toujours renouvelée. Interdit en Europe à la suite du congrès de

Vienne, le trafic se poursuivit cependant jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Dakar : la presqu'île du cap Vert

En Afrique même, la demande d'esclaves ne

crée pas de toutes pièces, dans une société idéalement égalitaire, les

conditions de la dépendance: il existe, dans la plupart des sociétés

africaines, comme dans les sociétés antiques, des dépendants, réduits à

travailler au service des autres, pour de multiples raisons. Le fait nouveau

réside dans la «déportation sans retour» au-delà de l'Océan. La demande

désorganise les sociétés africaines, même si certaines trouvent dans cette

déportation une solution aux problèmes que posent les asociaux. La complicité

de certains royaumes côtiers facilite, en outre, la collecte des esclaves.

L'évaluation de l'impact de la traite sur l'histoire future de l'Afrique varie

en fonction des approches; cependant, l'on peut estimer que le trafic a

durablement désorganisé le continent, jusque dans les régions les plus

centrales, notamment par la peur qu'il engendrait. De plus, face au trafic

négrier, les seuls appuis pour un individu face à une razzia se trouvaient

parmi les membres de sa propre ethnie; l'exaltation des liens ethniques que

connaît encore aujourd'hui l'Afrique serait ainsi une conséquence directe de la

traite.

Enfin, l'extension de l'emploi des esclaves

dans le sud des actuels États-Unis pour la culture du coton va créer, dans ce

pays, une situation de conflit qui deviendra l'un des plus grands problèmes

sociaux et politiques du monde moderne.

Une plaie béante

L'énormité des profits réalisés dans les

plantations conduit à l'augmentation constante de la demande d'esclaves noirs;

pour le seul XVIIIesiècle, leur nombre est estimé à près de 6millions. Les

historiens hésitent sur le chiffre global; du XVIeau XIXesiècle, certains parlent

de 8 à 10millions, d'autres de 15 à 20millions.

Pour tâcher d'estimer le nombre de Noirs

ainsi déportés, l'on ne dispose en effet que de chiffres partiels ou de séries

limitées dans le temps. L'on sait, par exemple, que 103135 esclaves ont été

convoyés par des navires nantais entre1763 et1775. L'une des sources qui

permettent d'évaluer l'intensité du trafic est constituée par les archives de

la compagnie d'assurances maritimes britannique, la Lloyd's. Celle-ci

enregistra pas moins de 1053 navires coulés en face de l'Afrique entre1689 et1803,

dont 17% pour faits de révolte, pillage ou insurrection.

En effet, en Afrique même, les révoltes

liées à l'esclavage furent très importantes; elles furent le fait à la fois des

populations de la côte et de celles de l'intérieur. Car si certains potentats

africains se sont livrés à la traite de concert avec les Européens ou les

Arabes, la population s'y opposa souvent violemment. Mais si l'on sait que des

navires négriers ont été attaqués à proximité des côtes par les Africains, les

documents sont quasi inexistants pour mesurer précisément l'ampleur des

révoltes sur l'ensemble du continent.

La condition d'esclave

À bord des navires négriers, les conditions

sont effroyables: on entasse un maximum d'esclaves dans la coque du navire et

on les garde enchaînés afin de prévenir tout risque de révolte ou de suicide

par noyade. La nourriture, l'aération, la lumière et le système sanitaire

suffisent à peine à les maintenir en vie. Si la traversée dure plus longtemps

que prévu, l'eau manque plus encore que les vivres, et les épidémies se

déclarent. Les observations médicales réalisées aux XVIIe et XVIIIesiècles à

propos de ces traversées montrent le nombre de maux qui s'abattent, d'abord sur

les esclaves, parfois sur l'équipage; les pertes sont énormes: sur les 70000

esclaves embarqués par la Real Compañía Africana espagnole entre1680 et1688, 46000

seulement survécurent à la traversée.

Les terribles conditions de vie sur les

plantations, les châtiments qui frappaient les fugitifs – du marquage au fer

rouge à la mutilation et à la pendaison – provoquèrent la rapide disparition de

nombreux esclaves importés. De plus, des esclaves choisirent la voie du

suicide, car, selon des croyances largement répandues parmi eux, ils pensaient

ressusciter libres; ce phénomène atteignit une telle ampleur que les maîtres se

mirent à mutiler les cadavres afin que les esclaves ne puissent plus espérer

revenir à la vie que châtrés ou décapités, et qu'ils renoncent ainsi à se

suicider.

Cependant, les rébellions se multiplient, débouchant sur la fuite collective des esclaves marrons et la création dans les montagnes de refuges bien défendus. La plus célèbre de ces rébellions est celle qui, après le massacre des propriétaires européens, conduit en1804 à l'indépendance d'Haïti.

Vers l'abolition de l'esclavage

Toussaint Louverture

La première source d'opposition à

l'esclavage vient des esclaves eux-mêmes. Ce sont leurs révoltes qui ont

conduit certains de leurs propriétaires à remettre en cause un système qui leur

causait trop de problèmes par rapport aux avantages économiques qu'ils

pouvaient en retirer. La révolte des esclaves de Haïti, qui commence en1791 et

que les Blancs ne parvinrent pas à mater, est décisive: c'est d'abord elle qui

entraîne la suppression de l'esclavage dans l'île le 29août1793, suppression

proclamée par Sonthonax, membre de la Société des amis des Noirs, et Polverel,

commissaires de la République munis de pouvoirs extraordinaires. Cependant,

cette abolition est aussi le fruit des circonstances: les troupes républicaines

non seulement avaient été incapables de ramener l'ordre, mais, de plus, avaient

besoin de troupes supplémentaires pour espérer repousser les Espagnols,

installés à l'est de l'île, et les Britanniques, qui menaçaient de débarquer.

Le 16 pluviôse anII (4février1794), la mesure des deux commissaires est

ratifiée par la Convention, qui l'étend à toutes les colonies françaises;

cependant, dès1799, la traite reprend en secret au Sénégal sous des formes

déguisées – le commandant français du Sénégal est alors chargé de recruter des

Noirs… consentants –, puis l'esclavage est rétabli en1802 par le Premier

consul, Bonaparte, sous la pression des commerçants français du sucre. La

révolte des Noirs qui s'ensuivit, notamment aux Antilles, conduira à

l'indépendance de Haïti le 1er janvier1804.

En

Grande-Bretagne, à la suite d'un mouvement antiesclavagiste mené par William

Wilberforce et Thomas Clarkson, le Parlement britannique déclare illégale la

traite des Noirs (1807) et autorise la fouille et la saisie des navires

suspects, ainsi que le versement d'une amende destinée à payer la libération

des esclaves. En1815, le congrès de Vienne déclare la traite illégale, et c'est

la Grande-Bretagne qui se montre la plus active dans le contrôle des navires

négriers, s'arrogeant un «droit de visite» que lui contestent les autres

puissances maritimes. Cependant, entre1817 et1830, malgré l'interdiction, on

enregistre 305 voyages négriers au départ de Nantes– la dernière expédition

française partira du Havre en1847.

Le brick « la Diligente »

En1831-1832,

la révolte des esclaves de la Jamaïque conduit la Grande-Bretagne à abolir

l'esclavage à partir de1833 dans toutes ses colonies, sauf en Inde où, si

l'esclavage est aboli en1843, les esclaves ne sont pas affranchis. La France

suit en1848, avec l'abolition obtenue le 27avril1848 par le député Victor

Schoelcher, lequel était parvenu à convaincre le ministre de la Marine et des

Colonies que, sans abolition, l'on allait vers une rébellion générale. Mais un

nouveau système d' «engagement libre» proposé aux Noirs prolonge, sous le

Second Empire, une situation très ambiguë.

Victor Schœlcher

L'Empire ottoman, pour sa part, avait

interdit la traite dans le golfe Persique et fermé les marchés publics

d'esclaves d'Istanbul en1847.

Les pays de l'Amérique du Sud abolissent

l'esclavage à leur indépendance, mais, dans ces régions, le système du péonage

succède bientôt à l'esclavage. En1840, le Portugal et l'Espagne aboliront

officiellement le trafic des esclaves, mais les vaisseaux négriers portugais

continueront à traverser l'Atlantique durant tout le XIXesiècle.

Dans les colonies nord-américaines, les

premiers signes d'opposition à l'esclavage émanent des quakers, qui se

prononcent contre l'asservissement en1724. Bien que le marché aux esclaves soit

un spectacle courant, bon nombre de colons considèrent cette forme

d'exploitation de l'homme comme un phénomène injustifiable. Les États vont

ainsi abolir progressivement l'esclavage. Le Rhode Island est ainsi le premier

État abolitionniste (1774). Mais la Constitution fédérale, ratifiée en1788,

prévoit la continuation du système esclavagiste pendant vingt années

supplémentaires.

Alors que le décret de1787 interdit

l'esclavage dans les États du Nord-Ouest, le bénéfice éventuel de cette action

va s'effacer devant la généralisation de l'égreneuse de coton, inventée en1793

par Eli Whitney; en effet, l'utilisation de cette machine accéléra tellement la

commercialisation du coton que les besoins en esclaves augmentèrent.

Le

sentiment antiesclavagiste s'intensifie, en1831, avec la publication du journal

abolitionniste The Liberator; cette même année voit aussi la révolte d'esclaves

menée par Nat Turner, qui s'inscrit dans une vague de révolte commencée en1829

à Cincinnati et qui se prolonge jusque dans les années1840. En1833, une société

antiesclavagiste est créée à Philadelphie. Dès1840, les esclaves s'échappent

vers les États du Nord pour y gagner la liberté. Des livres comme la Case de

l'oncle Tom (1852), de Harriet Beecher-Stowe, stimulent la cause de la

libération des esclaves. Pourtant, même si une nouvelle extension de

l'esclavage est généralement condamnée, la cause de l'abolitionnisme est assez

faiblement soutenue, avant qu'Abraham Lincoln n'en fasse un thème majeur de sa

campagne présidentielle en1860. Dans son discours d'investiture, Lincoln résume

le problème politique, sinon humanitaire, de l'esclavage en affirmant qu'une

nation mi-esclave, mi-libre ne peut survivre. La guerre de Sécession

(1861-1865), provoquée par le refus des États du Sud d'abolir l'esclavage, fera

près de 900000 victimes et causera d'indescriptibles souffrances, mais la

proclamation d'émancipation, prononcée par Lincoln en1863, permettra

d'affranchir tous les esclaves. Le 13e amendement à la Constitution, enfin,

adopté en1865, abolira l'esclavage sur tout le territoire des États-Unis.

Abraham Lincoln

Les derniers pays à abolir officiellement

l'esclavage sont l'Arabie Saoudite, en1962, et la Mauritanie, en1981 – mais

dans un rapport de1992, l'Organisation internationale du travail (OIT) révèle

que l'esclavage n'a pas disparu de ce pays, pas plus que du Soudan où des rapts

d'enfants vendus ensuite comme esclaves ont été signalés en1993.

Le travail forcé au XXe siècle

Si la distinction entre esclavage et

servage est peu visible dans les faits, celle entre travail forcé et esclavage

ne l'est guère plus, ainsi que le constatent des députés français en1946: «De

quelque nom que l'on masque le travail forcé, on ne peut pas faire que ce ne

soit pas en fait et en droit l'esclavage rétabli et encourage». Et en effet, le

travail forcé subsiste dans nombre de régions; il s'agit essentiellement

d'esclavage pour dettes – Asie du Sud-Est, Amérique latine… – et d'exploitation

de femmes et d'enfants pour la prostitution.

En Inde, l'esclavage pour dettes est

toujours présent dans l'agriculture, les métiers du bâtiment, ou encore la

production de tapis ou de poteries; le travail des enfants est utilisé dans la

fabrication de perles de verre, le tissage des tapis ou encore la confection de

feuilles d'or ou d'argent. Au Pakistan, l'esclavage pour dettes se rencontre

dans les secteurs de la briqueterie, de la cordonnerie, du tissage, dans

l'agriculture ou dans la fabrication de bidis (cigarettes d'eucalyptus). Les

dettes revêtant parfois un caractère héréditaire, l'institution du servage pour

dettes s'assimile à une forme réelle d'esclavage.

Ce n'est pas forcément le cas de la

prostitution, bien que la question soit de plus en plus actuelle. En

Afghanistan, en Thaïlande, aux Philippines, certains adolescents des deux sexes

se prostituent contre leur gré. Le phénomène a pris une telle ampleur que

certaines organisations parlent, à propos de la vente par leurs parents ou du

rapt puis de la prostitution d'enfants birmans en Thaïlande, de politique

délibérée de destruction de certaines ethnies de Birmanie. La prostitution des

enfants n'épargne pas les pays occidentaux, comme l'ont montré de nombreuses

affaires, notamment en Belgique, à la fin des années1990.

Enfin, dans certaines régions d'Afrique et

du Moyen-Orient, des formes d'esclavage subsistent; la Société internationale

antiesclavagiste de Londres estime que la servitude financière, le servage sous

couvert de contrats de travail, les fausses adoptions et l'asservissement

imposé aux femmes mariées sont encore responsables de l'assujettissement de

plusieurs millions d'êtres humains. Il existe aussi des personnes vivant dans

la misère qui se vendent ou qui vendent leurs enfants comme esclaves. En Arabie

Saoudite, le gouvernement estimait, en1962, que le pays comptait encore quelque

250000 esclaves.

Dans l'Empire français, le travail forcé

n'a été aboli qu'en1946, sur les instances, entre autres, de Félix

Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor, alors députés; les travailleurs

africains réquisitionnés de force étaient notamment employés à des

constructions d'infrastructures comme des voies de chemin de fer.

Réglementation internationale

La Société des Nations adopta en1926 un

texte visant à mettre fin à l'esclavage dans le monde entier, sans prévoir

cependant de procédures ou d'institutions officielles permettant de

l'appliquer. En1930, l'OIT adopta la convention n° 29 sur le travail forcé, que

l'OIT définit comme étant «tout travail ou service exigé d'un individu sous la

menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert

de son plein gré».

En1945, les Nations unies, par la

Déclaration universelle des Droits de l'Homme interdirent tout particulièrement

l'esclavage et la traite, et le Conseil de sécurité condamna le travail forcé

comme forme clandestine d'asservissement. En1974, les Nations unies ont mis en

place un groupe de travail sur les formes contemporaines de l'esclavage.

Le travail effectué par le Conseil

économique et social des Nations unies, l'Unesco et l'OMS se révèle peut-être

plus important que tous les accords ou les déclarations condamnant l'esclavage:

en effet, ces organisations internationales s'attaquent à la famine et à

l'ignorance, qui contribuent, plus que tout, à perpétuer l'esclavage.

Commentaires

Enregistrer un commentaire